RSS कार्यकर्ताओं को क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ दिखाती ये तस्वीर एडिट की हुई है

- यह आर्टिकल तीन साल से अधिक पुराना है.

- प्रकाशित 26 अगस्त 2022, 13h14

- 2 मिनट

- द्वारा एफप भारत

- अनुवाद और अनुकूलन Anuradha PRASAD

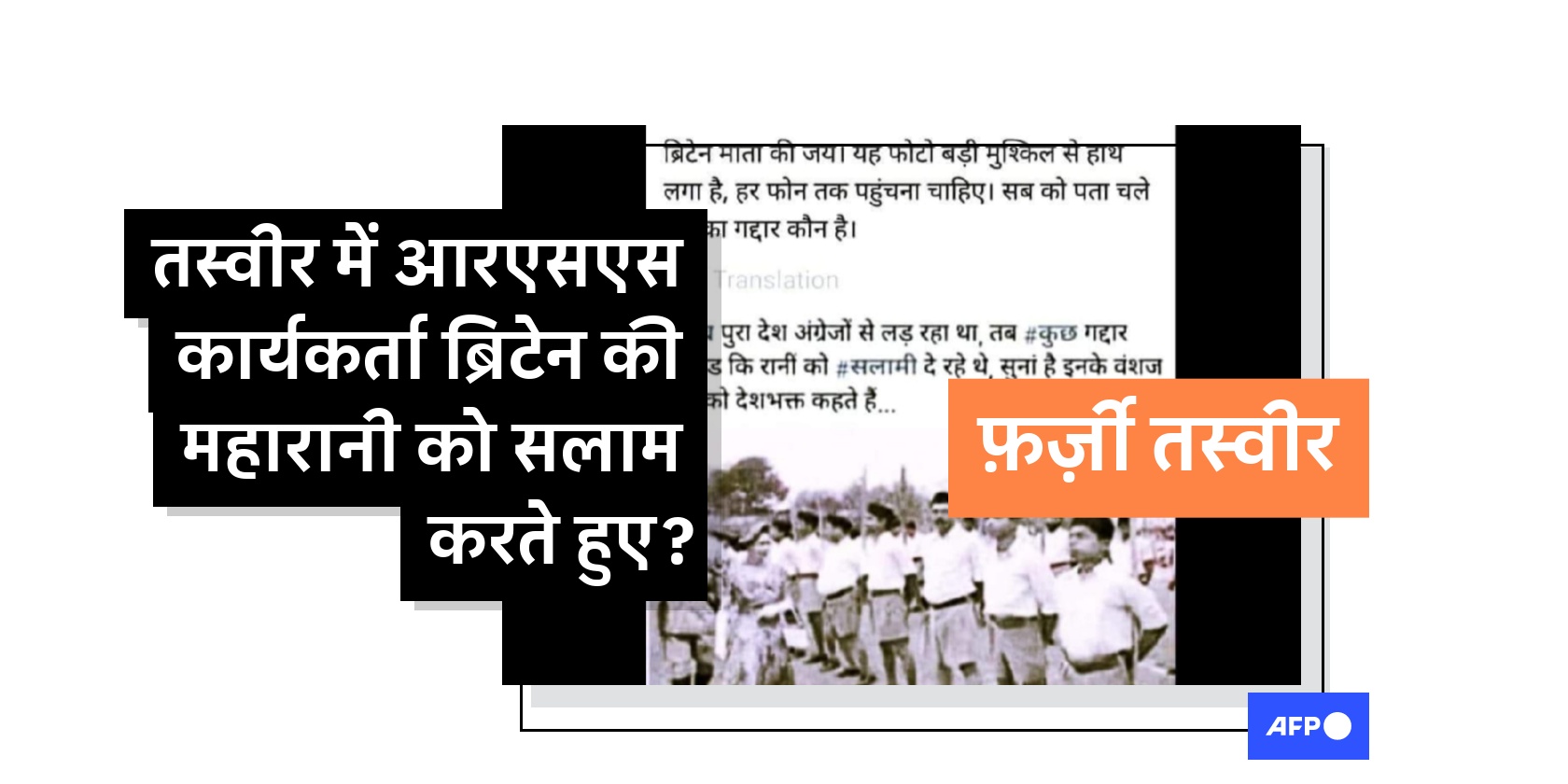

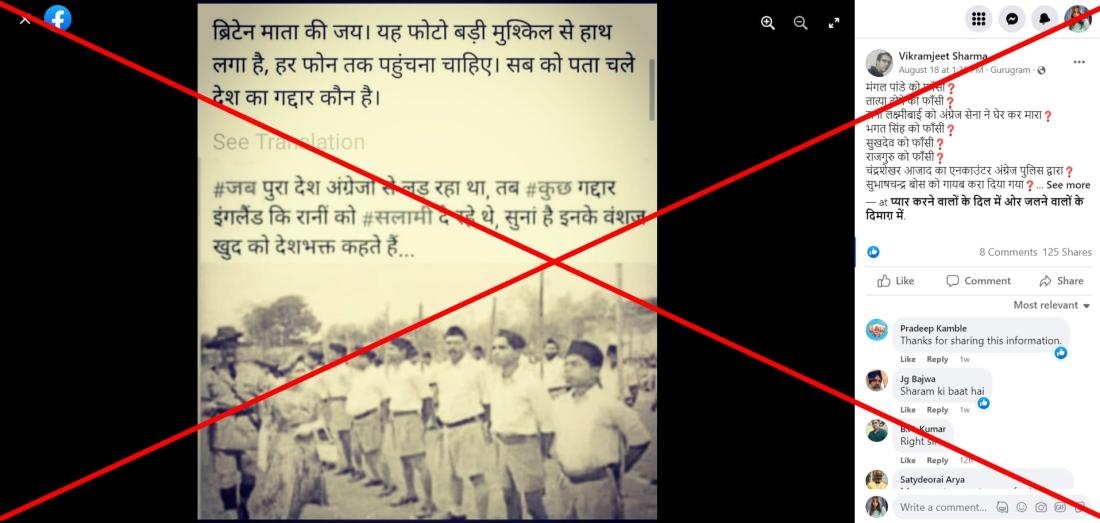

ये दावा 18 अगस्त, 2022 को यहां शेयर किया गया जिसे आर्टिकल लिखे जाने तक 120 से ज़्यादा लोग शेयर कर चुके हैं.

तस्वीर के संग दिए कैप्शन में लिखा है, “ब्रिटेन माता की जय. यह फोटो बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, हर फोन तक पहुंचना चाहिए. सब को पता चले देश का गद्दार कौन है.”

“#जब पुरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब #कुछ गद्दार इंगलैंड कि रानी को #सलामी दे रहे थे, सुनां है इनके वंशज खुद को देशभक्त कहते हैं...”

कमेंट कर रहे यूज़र ने इस पोस्ट में कई शहीदों के नाम गिनवाते हुए कहा, “एक बात समझ में आज तक नही आई कि उपर वाले ने RSS के नेताओ को ऐसे कौन से कवच-कुण्डंल दिये थे. जिसकी वजह से अग्रेंजो ने इन लोगो को फाँसी तो दूर, कभी एक लाठी तक नही मारी.”

“उपर से यह लोग राष्ट्रवादी और देशभक्त बनने का ढोंग रच रहे हे और इनकी पीढ़ियाँ आज पूरे देश को अपनी जागीर समझती है.”

ये तस्वीर फ़ेसबुक पर और भी लोगों ने यहां और यहां; और ट्विटर पर यहां और यहां शेयर की.

हालांकि ये दावे ग़लत है; ये तस्वीर दो अलग-अलग तस्वीरों को एडिट करके जोड़कर बनाई गयी है.

ट्विटर पर ये तस्वीर हमें 24 नवंबर, 2018 को यहां अपलोड की हुई मिली जिसके मुताबिक महारानी शाही गार्ड्स का मुआयना कर रही हैं.

इसके कैप्शन में लिखा है, “महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय 1956 में नाइजीरिया में रॉयल वेस्ट अफ़्रीकन फ़्रंटियर फ़ोर्सेस (क्वींस रेजिमेंट) के नाइजीरियाई सेना का मुआयना करती हुईं.”

नीचे इस ट्वीट के साथ शेयर की गयी असल तस्वीर देख सकते हैं:

आरएसएस कार्यकर्ताओं की कतार में खड़ी तस्वीर कई न्यूज़ आउटलेट्स पब्लिश कर चुके हैं - जैसे यहां डेक्कन क्रॉनिकल और यहां टाइम्स ऑफ़ इंडिया.

नीचे उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं:

महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय फ़रवरी 1952 में गद्दी पर बैठी थीं, और भारत को 15 अगस्त, 1947 में ही ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल चुकी थी.

वायरल पोस्ट्स में दो अलग तस्वीरों को जोड़ कर उसे सीपिया टिंट (sepia tint) दिया गया है. AFP ने पहले भी इस वायरल दावे को अंग्रेजी में फ़ैक्ट चेक किया है.

कॉपीराइट © एएफ़पी 2017-2026. इस कंटेंट के किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.