बांग्लादेश का स्क्रिप्टेड वीडियो भारत में 'ट्रेन से चोरी' के गलत दावे से वायरल

- प्रकाशित 16 जुलाई 2025, 14h04

- 2 मिनट

- द्वारा Devesh MISHRA, Eyamin SAJID, एफप भारत

फ़ेसबुक पर जुलाई 7, 2025 को पोस्ट किए गए एक वीडियो का कैप्शन है: "ये बांग्लादेशी/रोहिंग्या RailTrack के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते है ऐसी छीना झपटी, लूटपाट की हरकते करतें हैं."

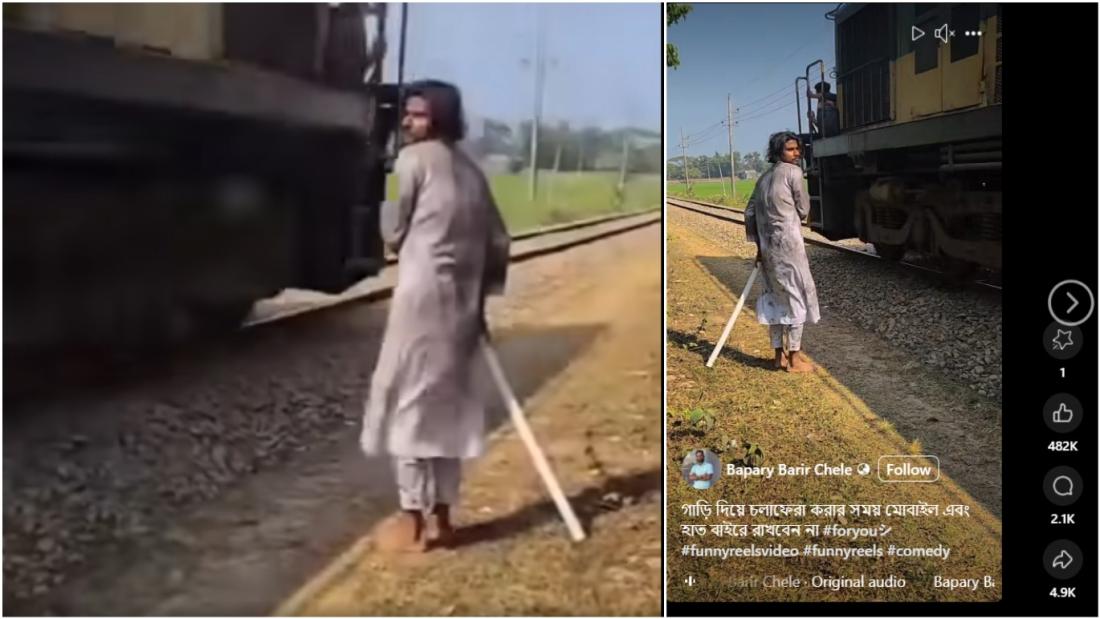

वीडियो, जिसपर 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, एक व्यक्ति को चलती ट्रेन में मोबाइल थामे एक शख़्स के हाथ पर डंडा मारकर फ़ोन गिराते हुए दिखाता है. इसके बाद वह व्यक्ति मोबाइल उठाकर चल देता है.

हाल ही में भारत सरकार द्वारा सैकड़ों लोगों को बिना सुनवाई के बांग्लादेश भेजे जाने के बाद, यह वीडियो फ़ेसबुक और X पोस्ट्स पर शेयर किया जाने लगा. इस कार्रवाई की कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने आलोचना की और इसे अवैध बताते हुए कहा कि यह जातीय भेदभाव के आधार पर किया गया है (आर्काइव्ड लिंक).

जबकि सरकार का कहना है कि जिन लोगों को निकाला गया, वे बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे थे.

ज्ञात हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में 2024 में सत्तापलट के बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं.

भारत पर म्यांमार से आए मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थियों को ज़बरदस्ती वापस भेजने के आरोप भी लगे हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, नौसेना के जहाज़ों से इन्हें म्यांमार के तट से कुछ दूर पहले ही पानी में उतार दिया गया था.

हालांकि वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड है.

गलत दावे के क्लिप के की-फ़्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर वीडियो का एक हाई-क्वालिटी वर्ज़न फ़ेसबुक पर जुलाई 1 को पोस्ट किया गया मिला (आर्काइव्ड लिंक).

पोस्ट का कैप्शन है: "यात्रा करते समय अपना मोबाइल और हाथ बाहर न रखें," और इसके साथ "funny reels" और "comedy" जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है.

यह वीडियो सबसे पहले बांग्लादेश के रहने वाले Md Rota Mia नामक फ़ेसबुक यूज़र द्वारा शेयर किया गया था, जो खुद को एक कॉमेडियन बताते हैं. उनके पेज पर ऐसे कई और स्क्रिप्टेड वीडियो मौजूद हैं (आर्काइव्ड लिंक).

एएफ़पी ने इससे पहले भी कई बार ऐसे गलत दावों को फ़ैक्ट-चेक किया है, जिनमें स्क्रिप्टेड वीडियो को असली घटनाओं के रूप में पेश किया गया था.

कॉपीराइट © एएफ़पी 2017-2026. इस कंटेंट के किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.