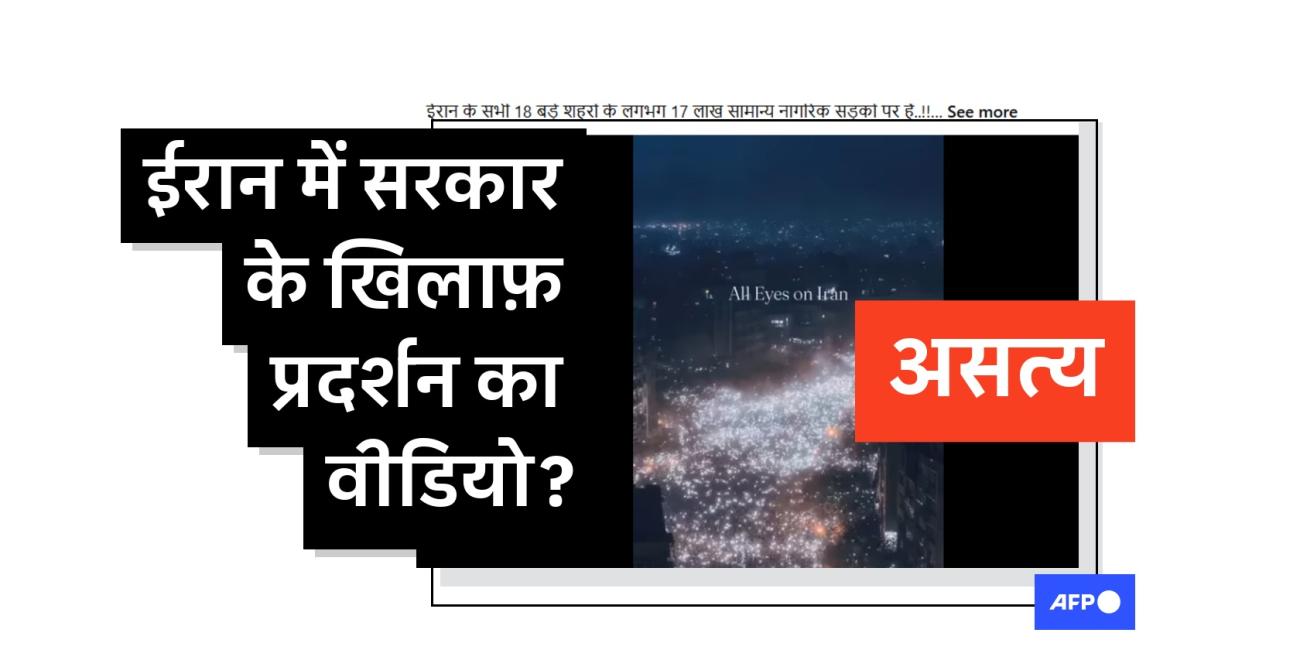

गाज़ा की पुरानी तस्वीर हालिया ईरान-इज़रायल संघर्ष से जोड़कर वायरल

- प्रकाशित 8 जुलाई 2025, 13h38

- 2 मिनट

- द्वारा Sachin BAGHEL, एफप भारत

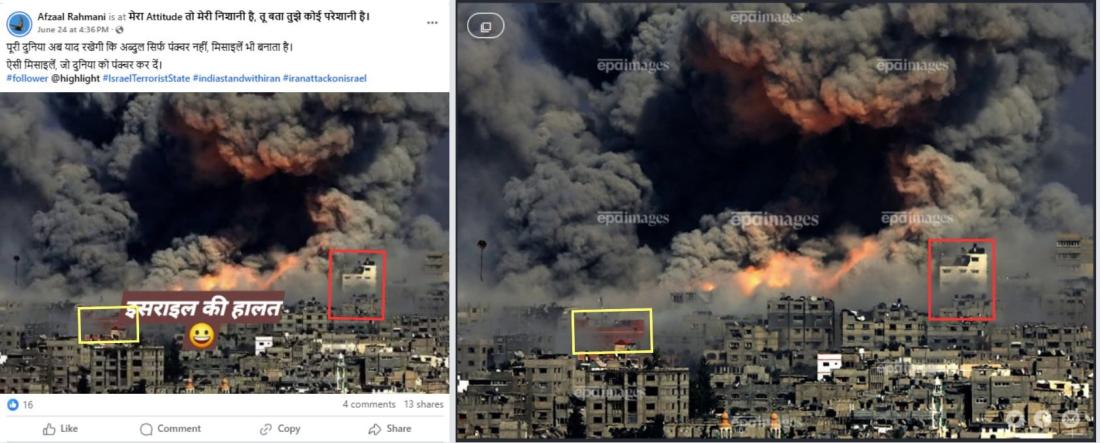

फ़ेसबुक पर जून 24, 2025 को शेयर की गई एक भयानक विस्फोट की तस्वीर पर लिखा है "इसराइल की हालत".

कैप्शन में इज़रायल-ईरान संघर्ष से जुड़ा अंग्रेज़ी हैशटैग भी शामिल है.

फ़ेसबुक और X पर यह तस्वीर इसी तरह के दावे से शेयर की गई है.

ईरान- इज़रायल के बीच हुए संघर्ष में ईरान के लगभग 900 और इज़रायल के 28 लोग मारे गए (आर्काइव्ड लिंक).

इज़रायल द्वारा ईरान पर मिसाइलों से अचानक हमला कर उसके सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया.

जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी हमला किया जिससे यह संघर्ष मध्य पूर्व के दो दुश्मन देशों के बीच इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई में बदल गया (आर्काइव्ड लिंक).

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जून 23 को घोषणा कर बताया कि दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं (आर्काइव्ड लिंक).

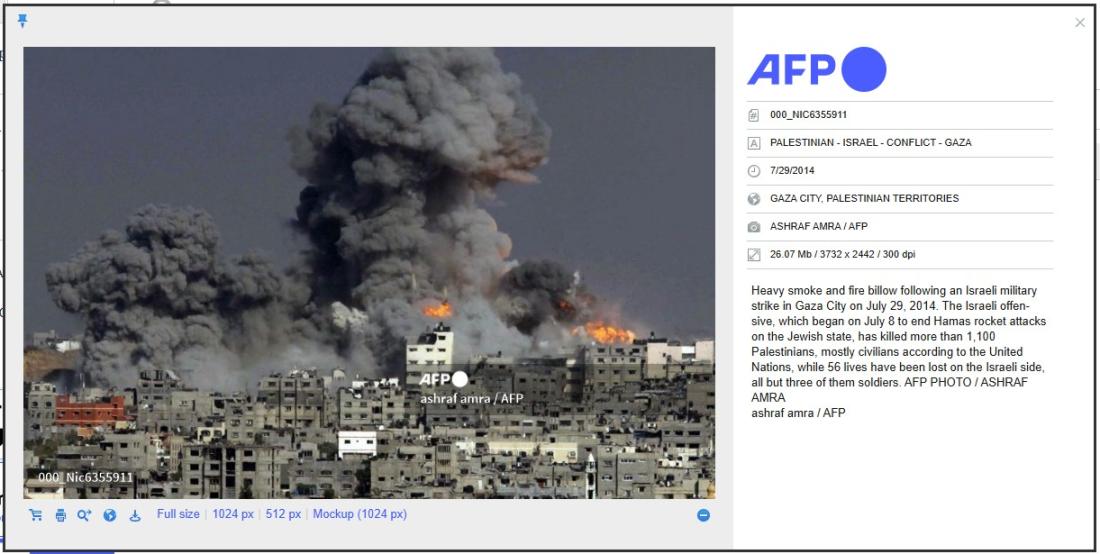

गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर पता चला कि यह तस्वीर EPA इमेजेज पर मौजूद है (आर्काइव्ड लिंक).

तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, "29 जुलाई 2014 को गाज़ा सिटी के पूर्वी हिस्से में इज़रायली हमलों के बाद तुफ्फाह इलाके से धुआं उठता हुआ."

कीवर्ड सर्च करने पर एएफ़पी और द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स में भी मिलती-जुलती तस्वीरें मिलीं (आर्काइव्ड लिंक).

उस समय, इज़रायल ने 'ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज' लॉन्च किया था, जिसका घोषित लक्ष्य फ़िलिस्तीनी रॉकेट फ़ायर को रोकना और आतंकवादियों द्वारा इज़रायल में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों को नष्ट करना था (आर्काइव्ड लिंक).

सात सप्ताह तक चले इस संघर्ष में उस वक्त 2,251 फ़िलिस्तीनी और 74 इज़रायली मारे गए थे, जिनमें 68 इज़रायली सैनिक शामिल थे.

ईरान-इज़रायल संघर्ष से जुड़े अन्य गलत दावे एएफ़पी द्वारा यहां फ़ैक्ट चेक किये गए हैं.

कॉपीराइट © एएफ़पी 2017-2026. इस कंटेंट के किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.